N’est-ce pas Monsieur Marcel Schwob ?!

Archives de Tag: Marcel Schwob

HUMAIN TROP HUMAIN

UN SQUELETTE

par Marcel Schwob

J’ai couché une fois dans une maison hantée. Je n’ose pas trop raconter cette histoire, parce que je suis persuadé que personne ne la croira. Très certainement cette maison était hantée, mais rien ne s’y passait comme dans les maisons hantées. Ce n’était pas un château vermoulu perché sur une colline boisée au bord d’un précipice ténébreux. Elle n’avait pas été abandonnée depuis plusieurs siècles. Son dernier propriétaire n’était pas mort d’une manière mystérieuse. Les paysans ne se signaient pas avec effroi en passant devant. Aucune lumière blafarde ne se montrait à ses fenêtres en ruines quand le beffroi du village sonnait minuit. Les arbres du parc n’étaient pas des ifs, et les enfants peureux ne venaient pas guetter à travers les haies des formes blanches à la nuit tombante. Je n’arrivai pas dans une hôtellerie où toutes les chambres étaient retenues. L’aubergiste ne se gratta pas longtemps la tête, une chandelle à la main, et ne finit pas par me proposer en hésitant de me dresser un lit dans la salle basse du donjon. Il n’ajouta pas d’une mine effarée que de tous les voyageurs qui y avaient couché aucun n’était revenu pour raconter sa fin terrible. Il ne me parla pas des bruits diaboliques qu’on entendait la nuit dans le vieux manoir. Je n’éprouvai pas un sentiment intime de bravoure qui me poussait à tenter l’aventure. Et je n’eus pas l’idée ingénieuse de me munir d’une paire de flambeaux et d’un pistolet à pierre ; je ne pris pas non plus la ferme résolution de veiller jusqu’à minuit en lisant un volume dépareillé de Swedenborg, et je ne sentis pas vers minuit moins trois un sommeil de plomb s’abattre sur mes paupières.

Non, rien ne survint de ce qui arrive toujours dans ces terrifiantes histoires de maisons hantées. Je débarquai du chemin de fer à l’hôtel des Trois Pigeons ; j’avais très bon appétit et je dévorai trois tranches de rôti, du poulet sauté avec une excellente salade ; je bus une bouteille de Bordeaux. Après, je pris ma bougie et je montai dans ma chambre. Ma bougie ne s’éteignit pas, et je trouvai mon grog sur la cheminée sans qu’aucun fantôme y eût trempé ses lèvres spectrales.

Mais lorsque je fus sur le point de me coucher, et que j’allais prendre mon verre de grog pour le mettre sur ma table de nuit, je fus un peu surpris de trouver Tom Bobbins au coin du feu. Il me parut très maigri ; il avait gardé son chapeau haut-de-forme et portait une redingote très convenable ; mais les jambes de son pantalon flottaient d’une manière extrêmement disgracieuse. Je ne l’avais pas vu depuis plus d’un an ; de sorte que j’allai lui tendre la main en lui disant : « Comment vas-tu, Tom ? » avec beaucoup d’intérêt. Il allongea sa manche et me donna à serrer quelque chose que je pris d’abord pour un casse-noisettes ; et comme j’allais lui exprimer mon mécontentement de cette stupide farce, il tourna sa figure de mon côté, et je vis que son chapeau était planté sur un crâne dénudé. Je fus d’autant plus étonné de lui trouver une tête de mort que je l’avais positivement reconnu à sa façon de cligner de l’oeil gauche. Je me demandais quelle terrible maladie avait pu le défigurer à ce point ; il n’avait plus un cheveu vaillant ; ses orbites étaient diablement creuses, et ce qui lui restait de nez ne valait pas la peine d’en parler. Vraiment, j’éprouvais une sorte d’embarras à l’interroger. Mais il se mit à causer familièrement, et me demanda les derniers cours du Stock-Exchange. Après quoi il exprima sa surprise de n’avoir pas reçu ma carte en réponse à sa lettre de faire-part. Je lui dis que je n’avais pas reçu de lettre – mais il m’assura qu’il m’avait inscrit sur sa liste et qu’il avait passé tout exprès chez l’entrepreneur de Pompes Funèbres.

Je m’aperçus alors que je parlais au squelette de Tom Bobbins. Je ne me précipitai pas à ses genoux, et je ne m’exclamai pas : « Arrière, fantôme, qui que tu sois, âme troublée dans ton repos, expiant sans doute quelque crime commis sur la terre, ne viens point me hanter ! » – Non, mais j’examinai mon pauvre ami Bobbins de plus près, et je vis qu’il était bien décati ; il avait surtout un air mélancolique qui me touchait au coeur ; et sa voix ressemblait à s’y méprendre au sifflement triste d’une pipe qui jute. Je crus le réconforter en lui offrant un cigare ; mais il s’excusa sur le mauvais état de ses dents qui souffraient extrêmement de l’humidité de son caveau. Je m’informai naturellement avec sollicitude de sa bière ; et il me répondit qu’elle était de fort bon sapin – mais qu’il y avait un petit vent coulis qui était en train de lui donner un rhumatisme dans le cou. Je l’engageai à porter de la flanelle et je lui promis que ma femme lui enverrait un gilet tricoté.

L’instant d’après Tom Bobbins le squelette, et moi, nous avions posé nos pieds sur la tablette de la cheminée et nous causions le plus confortablement du monde. La seule chose qui m’offusquât était que Tom Bobbins persistait à cligner de l’oeil gauche, bien qu’il n’eût plus aucune espèce d’oeil. Mais je me rassurai en me rappelant que mon autre ami Colliwobles, le banquier, avait coutume de donner sa parole d’honneur, bien qu’il n’en eût pas plus que Bobbins d’oeil gauche.

Après quelques minutes, Tom Bobbins commença une sorte de soliloque en regardant le feu. Il dit : « Je ne connais pas une race plus méprisée que nous autres pauvres squelettes. Les fabricants de cercueils nous logent abominablement mal. On nous habille juste avec ce que nous avons de plus léger, un habit de noces ou de soirée : j’ai été obligé d’aller emprunter ce complet à mon huissier. Et puis il y a un tas de poètes et autres farceurs qui parlent de notre pouvoir surnaturel et de notre manière fantastique de planer dans les airs et des sabbats auxquels nous nous livrons dans les nuits de tempête. J’avais envie une fois de prendre mon fémur et de faire craquer un peu la tête de l’un d’eux pour lui donner une idée de son sabbat. Sans compter qu’ils nous font traîner des chaînes qui cliquètent avec un bruit infernal. Je voudrais bien savoir comment le gardien du cimetière nous laisserait sortir avec cet attirail. Alors, on vient nous chercher dans les vieux taudis, dans les repaires à hiboux, dans les trous bouchés d’orties et de ravenelles, et on va chanter partout les histoires des fantômes qui effrayent le pauvre monde et poussent des cris de damnés. Je ne vois vraiment pas ce que nous avons de terrifiant. Nous sommes seulement très dégarnis et nous ne pouvons plus donner d’ordres à la Bourse. Si on nous habillait convenablement, nous pourrions encore représenter avec avantage dans le monde. J’ai vu des hommes encore plus déplumés que moi faire de jolies conquêtes. Tandis qu’avec nos logements et nos tailleurs nous ne réussissons certainement pas si bien ». – Et Tom Bobbins regarda un de ses tibias d’un air découragé.

Alors je me pris à pleurer sur le sort de ces pauvres vieux squelettes. Et je me figurai toutes leurs souffrances quand ils moisissaient dans les boîtes clouées et que leurs jambes languissaient après une scottish ou un cotillon. Et je fis cadeau à Bobbins d’une paire de vieux gants fourrés et d’un gilet à fleurs qui m’était justement trop étroit.

Il me remercia froidement, et je remarquai qu’il devenait vicieux à mesure qu’il se réchauffait. En un moment je reconnus tout à fait Tom Bobbins. Et nous éclatâmes du plus joli rire de squelettes qu’il fût possible. Les os de Bobbins tintaient comme des grelots d’une manière extrêmement réjouissante. Dans cette hilarité excessive je remarquai qu’il redevenait humain, et je commençai à avoir peur. Tom Bobbins n’avait pas son pareil pour vous coller une liasse d’actions pour une exploitation des Mines de Guano Colorié de Rostocostolados quand il était en vie. Et une demi-douzaine de semblables actions n’éprouvaient aucune difficulté à manger votre revenu. Il avait aussi une manière de vous engager dans une honnête partie de piquet et de vous plumer au rubicond. Il vous soulageait de vos louis au poker avec une grâce facile et élégante. Si vous n’étiez pas content, il vous tirait volontiers le nez et procédait ensuite à votre découpage progressif au moyen de son bowie-knife.

J’observai donc ce phénomène étrange et contraire à toutes ces pâles histoires de fantômes, que j’avais peur de voir Tom Bobbins, le squelette, redevenir vivant. Parce que je me souvenais d’avoir été mis dedans un couple de fois. Et parce que mon ami Tom Bobbins de l’ancien temps était d’une remarquable dextérité dans la joute au couteau. Parce qu’en fait dans un moment de distraction, il m’avait taillé une aiguillette dans le revers de ma cuisse droite. Et lorsque je vis que Tom Bobbins était Tom Bobbins, et n’avait plus du tout l’air d’un squelette, mon pouls se mit à battre si vite qu’il n’y eut plus qu’un battement ; une horripilation générale me saisit, et je n’eus plus le courage de dire un mot.

Tom Bobbins planta son bowie-knife dans la table, suivant son habitude, et me proposa une partie d’écarté. J’acquiesçai humblement à ses désirs. Il se mit à jouer avec une veine de pendu. Je ne crois pourtant pas que Tom ait jamais gigoté à une potence, parce qu’il était trop malin pour ça. Et à l’envers des effroyables récits de spectres, l’or que je gagnai à Tom Bobbins ne se changea pas en feuilles de chêne ni en charbons éteints, parce que justement je ne lui gagnai rien du tout et qu’il me râfla ce que j’avais en poche. Après, il commença à jurer comme un damné ; il me raconta des histoires épouvantables, et corrompit tout ce qui me restait d’innocence. Il étendit la main vers mon grog et l’avala jusqu’à la dernière goutte ; je n’osai pas faire un geste pour le retenir. Parce que je savais que j’aurais eu le moment d’après son couteau dans le ventre ; et je ne pouvais pas le prévenir, puisque justement il n’avait pas de ventre. Ensuite il me demanda des nouvelles de ma femme avec une mine terriblement vicieuse, et j’eus un instant l’envie d’enfoncer ce qu’il avait encore de nez. Je réfrénai ce déplorable instinct ; mais je résolus intérieurement que ma femme ne lui enverrait pas de gilet tricoté. Puis il prit ma correspondance dans les poches de mon pardessus et se mit à lire les lettres de mes amis, avec diverses remarques ironiques et désobligeantes. Réellement, Tom Bobbins le squelette était très supportable ; mais, bonté divine, Bobbins en chair et en os était tout à fait terrifiant.

Quand il eut terminé sa lecture, je lui fis doucement remarquer qu’il était quatre heures du matin, et je lui demandai s’il ne craignait pas d’arriver en retard. Il me répondit d’une manière absolument humaine que si le gardien du cimetière se permettait de lui dire la moindre des choses, « il lui ficherait une sacrée danse ». Puis il considéra ma montre d’une façon lubrique, cligna de l’oeil gauche, me la demanda et la mit tranquillement dans son gousset. Immédiatement après il dit qu’il avait « affaire en ville » et prit congé. Avant de s’en aller, il fourra deux chandeliers dans sa poche, dévissa froidement la pomme de ma canne et me demanda sans l’ombre d’un remords si je ne pourrais pas lui prêter un ou deux louis. Je lui répondis que je n’avais malheureusement plus rien sur moi, mais que je me ferais un plaisir de les lui envoyer. Il me donna son adresse ; mais c’était un tel mélange de grilles, de tombes, de croix et de caveaux que je l’ai totalement oubliée. Là-dessus, il fit une tentative sur la pendule ; mais tout de même la pendule était trop lourde pour lui. Lorsqu’il me fit part ensuite de son désir de s’en aller par la cheminée, je fus si heureux de le voir revenir à de vraies manières de squelette que je ne fis pas un mouvement pour le retenir. Je l’entendis gigoter et grimper par le tuyau avec une joyeuse tranquillité ; seulement on mit sur ma note la quantité de suie que Tom Bobbins avait consommée dans son passage.

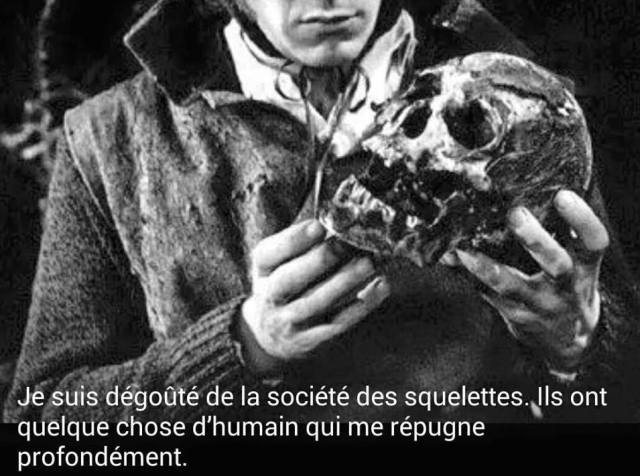

Je suis dégoûté de la société des squelettes. Ils ont quelque chose d’humain qui me répugne profondément. La prochaine fois que Tom Bobbins arrivera, j’aurai bu mon grog ; je n’aurai pas un sou vaillant ; j’éteindrai ma bougie et le feu. Peut-être reviendra-t-il aux véritables moeurs des fantômes, en secouant ses chaînes et en hurlant des imprécations sataniques. Alors nous verrons.

Marcel Schwob. 1891

Je suis dégoûté de la société des squelettes. Ils ont quelque chose d’humain qui me répugne profondément.

LIVRES & LIT

Figure centrale du monde littéraire au tournant du XIXe et du XXe siècle, Marcel Schwob était admiré tant pour son œuvre de fiction (Cœur double, Le Roi au masque d’or, Mimes, Le Livre de Monelle, Vies imaginaires, La Croisade des enfants) que pour son rôle de traducteur et de « passeur » des littératures étrangères, et pour son érudition devenue légendaire. Ce fut un créateurqui demeura en marge des écoles. Son œuvre hâtivement classée comme symboliste ou décadente et « fin de siècle ». En réalité, multiforme et paradoxale, elle pose avec acuité quelques-unes des questions dont vit aujourd’hui la littérature : qu’il s’agisse des rapports du biographique, de l’historique et du fictionnel, des jeux du fantastique, de la voix du récit et des « rapports mystérieux » des signes entre eux.

Signalons aussi que les éditions Allia ont réédité voilà quelques années le François Villon de Marcel Schwob. A peine âgé de vingt ans, Schwob, jeune érudit fasciné par les aventuriers, révolutionne la compréhension de l’argot * en mettant au jour les procédés linguistiques qui président à sa formation. Il s’attache particulièrement au fameux “louchébème”, l’argot des garçons-bouchers parisiens et grâce à ses découvertes parvient à éclairer certaines ballades énigmatiques de Villon. Toute sa vie, Marcel Schwob rêva d’écrire un vaste ouvrage sur Villon, son écrivain de prédilection. Ce volume posthume rassemble toutes ses études sur le sujet. Interprétant le jargon desBallades, Schwob raconte les amitiés de Villon avec les Malfaiteurs de la Coquille : Colin de Cayeux, Regnier de Montigny… Il analyse aussi le contexte social du Grand Testament et montre l’originalité de François Villon pour son époque, un des premiers à s’investir personnellement dans ses œuvres.

* Il écrira aussi une Etude sur l’argot français : « On peut dire que les travaux entrepris jusqu’à présent pour étudier l’argot ont été menés sans méthode. Le procédé d’interprétation n’a guère consisté qu’à voir partout des métaphores. Ce procédé nous paraît avoir méconnu le véritable sens des métaphores et de l’argot. Les métaphores sont des images destinées à donner à la pensée une représentation concrète. Ce sont des formations spontanées, écloses le plus souvent chez des populations primitives, très rapprochées de l’observation de la nature. L’argot est justement le contraire d’une formation spontanée. C’est une langue artificielle, destinée à n’être pas comprise par une certaine classe de gens. On peut donc supposer a priori que les procédés de cette langue sont artificiels »

LE LIVRE ET LE LIT

par Marcel Schwob

Lire dans son lit est un plaisir de sécurité intellectuelle mêlée de bien-être. Mais il change de nature avec l’âge.

Souvenez-vous de la page la plus intéressante du gros roman que vous dévoriez après coucher, le soir, vers quinze ans, dans le moment où elle se brouille, s’assombrit, s’efface, tandis que la bougie brûlée à fond crépite, palpite bleue dans le bougeoir et s’éteint. Je m’éveillais le matin avant cinq heures pour tirer de leur cachette sous mon traversin les petits livres à cinq sous de la Bibliothèque Nationale. C’est là que j’ai lu les Paroles d’un croyantde Lamennais, et l’Enfer de Dante. Je n’ai jamais relu Lamennais ; mais j’ai l’impression d’un terrible souper de sept personnages (si j’ai bonne mémoire) où résonnait comme un son de fer fatal, que je reconnus plus tard dans un conte de Poe. Je mettais le petit livre sur l’oreiller pour recevoir la première pauvre lumière du jour ; et, couché sur le ventre, le menton soutenu par les coudes, j’aspirais les mots. Jamais je n’ai lu plus délicieusement. Il n’y a pas longtemps que j’ai essayé, un soir, de reprendre ma vieille position de cinq heures. Elle m’a paru insupportable.

Une charmante dame slave se plaignait un jour devant moi de n’avoir jamais trouvé la position « idéale » pour lire. Si on s’assied à une table, on ne se sent pas en « communion » avec le livre ; si on s’en approche, la tête entre les mains, il semble qu’on s’y noie, dans une sorte d’afflux sanguin. Dans un fauteuil, le livre pèse vite. Au lit, sur le dos, on prend froid aux bras ; souvent la lumière est mauvaise ; il y a de la gêne pour tourner les pages et, sur le côté, la moitié du livre échappe : ce n’est plus la véritable possession.

Voilà pourtant où il faut se résoudre. « C’est détestable pour les yeux », disent les bonnes gens. Ce sont de bonnes gens qui n’aiment point lire.

Seulement l’âge diminue le plaisir de l’acte défendu où on ne sera pas surpris, et de la sécurité où toutes les audaces de la fantaisie peuvent danser à l’aise. Restent la solitude douillette et tiède, le silence de la nuit, la dorure voilée que donne sous la lampe aux idées et aux meubles luisants l’approche du sommeil, la joie sûre d’avoir à soi, près de son coeur, le livre qu’on aime. Quant à ceux qui lisent au lit, « contre l’insomnie », ils me font l’effet de pleutres, admis à la table des dieux et qui demanderaient à prendre le nectar en pilules.

Extrait de Il Libbro della mi memora

Camera Obscura image of Umbrian landscape over bed, Abelardo Morell

SPIRITISME

Je trouvai sur ma table, en rentrant, une invitation du Cercle Spirite. Nous avions joué au poker, et il était très tard. Néanmoins je fus tenté par la curiosité ; le programme annonçait un spectacle distingué, une évocation surprenante d’esprits. Il me passa par la tête l’envie de causer avec une demi-douzaine de célébrités disparues. Je n’avais jamais vu de séance spirite, et je n’étais pas fâché de cette occasion. Quoique j’éprouvasse un certain picotement des paupières, un tremblement assez caractérisé des mains, et que mon cerveau me parût noyé dans un brouillard suffisamment fumeux, je crus pouvoir affronter la conversation et je préparai mentalement quelques « colles » pour les âmes qui manqueraient de mémoire.

Le Cercle Spirite est un endroit singulier. On vous débarrasse de votre canne à l’entrée, de peur que vous frappiez à contretemps. Lorsque j’arrivai, la séance était déjà fort avancée. Il y avait autour d’une table en noyer une dizaine d’individus, les uns très chevelus, les autres très chauves, qui avaient la mine excitée. Sur un guéridon, à droite, une soucoupe renversée était marquée des lettres de l’alphabet crayonnées au charbon. Une personne pâle se tenait au milieu, un carnet d’une main, un crayon de l’autre. Je reconnus Stéphane Winnicox, le banquier Colliwobles, Herr Professor Zahnweh. Je fus frappé de l’absence de linge, des redingotes qui semblaient boutonnées sans boutons et des yeux qui fleuraient l’absinthe.

Comme je m’asseyais sur une chaise qui, apparemment, n’était animée d’aucun mouvement, l’un des individus me toucha l’épaule et m’apprit que la personne pâle qui tenait un carnet se nommait M. Médium. Je le remerciai poliment, et je le remis aussitôt. C’était un de mes anciens camarades de collège – non pas l’un des plus forts. Il avait eu l’habitude autrefois de rythmer la classe avec des roulements de pieds. Je le lui rappelai, et il sourit d’un air de supériorité en me disant que ces bruits devaient être attribués aux Esprits Frappeurs.

Un autre membre du Cercle, qui portait une rosette multicolore, mais dont le col de chemise semblait s’être converti par une progression de teinture lente en prolongement de son habit, me proposa d’évoquer quelques-unes de mes connaissances. J’acceptai, et, me dirigeant vers la table, je demandai à haute voix si Gerson était présent.

Il y eut un chuchotement parmi les membres du Cercle. M. Médium me regarda fixement, et je crus voir qu’on demandait des renseignements à mon camarade.

– Nous ne savons, me dit M. Médium, si M. Gerson sera libre ce soir. Vous êtes bien sûr qu’il est mort ?…

– Il doit être, répondis-je, dans la situation d’un chien noyé depuis plusieurs années au bord d’une rive désavantageuse, car le cimetière des Innocents n’était pas, à cette époque, en fort bon état.

Les amis de M. Médium et M. Médium lui-même parurent surpris. Mon camarade me demanda si ce n’était pas Ivry que je voulais dire.

– Peut-être que c’est Ivry, peut-être que c’est le Père-la-Chaise, – je n’en sais rien, dis-je. Il doit connaître cela mieux que moi. Je ne suis pas de première force sur la topographie de Paris.

M. Médium s’assit, planta son crayon debout sur le carnet, tandis que nous restions muets autour de lui. Puis, tout à coup, il fut pris d’une danse de Saint-Guy et son crayon fournit l’assortiment de signes le plus hétéroclite que j’aie jamais vu. Il considéra ce grimoire et déclara que les Esprits étaient allés chercher M. Gerson, qui viendrait bientôt en personne spirituelle.

Nous attendîmes quelques minutes, lorsque la table se mit peu à peu à craquer et à gémir ; ce qui signifiait, me dit mon camarade dans l’oreille, que M. Gerson était arrivé et qu’il désirait répondre à mes questions.

Mais M. Médium s’avança et demanda premièrement d’une voix forte si M. Gerson était mort depuis longtemps, s’il était disposé à nous dire depuis combien de temps et s’il voudrait bien convenir de frapper cinq coups par année – afin d’abréger le calcul – avec les pieds de derrière de la table, ce qui nous permettrait de connaître le chiffre.

M. Gerson, qui paraît avoir été une personne vigoureuse dans son temps, se mit immédiatement en devoir de répondre, et fit exécuter à la table une série de sauts-de-mouton sur ses pieds de devant. Les pieds de derrière frappaient le plancher d’une manière prodigieuse. Ma tête aurait éclaté s’il m’avait fallu compter les coups ; mais M. Médium les suivait avec une habitude consommée en hochant la tête d’un air entendu.

Au bout d’une heure et demie environ, la table donna des signes évidents de fatigue : on ne l’entendait pas souffler, mais M. Gerson devait avoir les bras rompus et les derniers coups ressemblaient au petit bruit d’une pipe qu’on fait claquer sur l’ongle, M. Médium nous dit qu’il avait enregistré le nombre extraordinaire de 2 255, ce qui donnait quatre cent cinquante et un ans coup pour coup.

Il me demanda ensuite si je désirais savoir le mois, le jour et l’heure ; mais je préférai y renoncer.

Je m’avançai vers la table habitée par M. Gerson, et je lui dis, d’une voix très douce :

– Monsieur Gerson, je suppose que vous me comprenez, même si je ne parle pas latin. Il y a une question qui me tourmente beaucoup. Pouvez-vous me dire si vous êtes vraiment l’auteur de l’Imitation, ou si c’est un de vos amis ?

Gerson ne répondit pas aussitôt, parce que M. Médium était en train de passer avec lui une série de conventions alphabétiques. Une fois la communication établie, la table s’abaissa un certain nombre de fois, puis s’arrêta.

M. Médium nous dit que ces frappements représentaient la syllabe BU. Mon camarade suggéra Bucéphale, en rassemblant tous ses souvenirs classiques ; mais je lui rappelai que c’était le cheval d’Alexandre, et, quelques versions de Quinte-Curce pesant sur sa conscience, il ne dit plus rien, jusqu’à ce qu’il s’écriât, d’un ton triomphant : « Buridan, c’est de l’époque ! »

La table prit un mouvement giratoire prononcé, M. Médium nous dit que c’était sa façon de secouer la tête. Elle n’avait même pas l’air flatté. «Ce qui prouve, dit quelqu’un, en faveur de l’histoire de l’âne !»

Mon camarade proposa de nouveau : Budée. Mais un savant de l’assistance l’informa que Budaeus n’avait pu composer l’Imitation, pour l’excellente raison qu’il était né cent ans après.

Là-dessus, il se tut pour de bon. Puis M. Médium ayant remarqué des indices de loquacité dans la table, les développa subitement et en tira la syllabe TOR.

Le monsieur savant nous dit qu’il ne connaissait aucun personnage de ce nom et qu’il était extrêment improbable que l’Imitation fut l’oeuvre d’un oiseau. Toutefois la table répéta avec complaisance : Butor, butor, butor, jusqu’au moment où le monsieur savant émit la conjecture que nous étions victimes des esprits de tous les suppôts de la Fête des Fous, contre laquelle Gerson avait prêché.

Dès lors, il se produisit un effroyable vacarme. La table se cabra ; les chaises tournoyèrent sur un pied ; le guéridon exécuta une sarabande, et la soucoupe, évoluant avec habileté, vint aplatir le nez de différents membres du Cercle.

M. Médium nous dit que les esprits étant agités ce soir ne voudraient plus parler, et il éteignit le gaz de l’établissement.

Après avoir tâtonné dans l’escalier très étroit, je retournais me coucher, lorsque je fus accosté par mon camarade. Il me dit que son hôtel devait être fermé, et me demanda si je ne pouvais pas le recevoir. Je l’emmenai et je le couchai dans ma chambre, sur un divan matelassé.

Sitôt que je fus au lit, je m’endormis d’un profond sommeil. Au bout d’un temps, il me sembla voir de la lumière et entendre souffler. Je me dressai : mon camarade, en chemise, agenouillé devant le guéridon de nuit le caressait à petits coups de main, en murmurant : «Là – oh là ! ch-t ch-t»

– Qu’est-ce que tu fais ? criai-je.

– C’est le guéridon qui tourne, dit-il, j’essaie de le calmer. – Ah ! tu veux tourner ; tu ne veux pas t’arrêter… – Oust, par la fenêtre !

Le guéridon vola contre les vitres.

Je lui dis : « Voyons, il est inutile de causer avec les meubles. Les meubles n’ont pas d’oreilles. On ne peut pas expostuler avec eux. Ne dérange pas mon mobilier. Les meubles les mieux fabriqués n’entendront jamais raison». Mais il continua, posément, sans répondre. Après avoir fait ch-ch-t, pendant quelque temps, il caressa la table, voulut la calmer, puis, saisi de fureur, la précipita par les carreaux. Je l’entendis se briser sur le pavé.

Je lui dis à nouveau : « À quoi cela sert-il ? Laisse, oh ! laisse-moi mon armoire à glace, ma table de toilette. Je te garantis leur moralité. Elles ne tournent jamais. Elles ne t’écouteront pas, – ne les jette pas dans la rue ! »

Il ne répondit rien, parla à l’armoire et l’envoya se fracasser sur le trottoir, dit quelques mots à la toilette, puis la projeta vers le balcon. Enfin il devint giroyant lui-même, s’invectiva, les yeux hagards, essaya de s’empêcher de tourner, et d’un seul blond s’envoya à travers la croisée, la tête la première, dans le vide.

C’est le seul spirite que j’ai vu mourir. J’espère qu’ils ne détruisent pas toujours leur mobilier auparavant. Je regrette beaucoup le mien. Il était de pure époque Louis XV. En tout cas, je suis heureux de pouvoir prier les Cercles Spirites, par la voie de ce papier, d’expédier dorénavant leurs invitations ailleurs que chez moi.

Par Marcel Schwob

Le « curieux gardien vous » recommande, entre autres, la lecture de :

Oeuvres, de Marcel Schwob, Phébus

Vies imaginaires, de Marcel Schwob, Garnier-Flammarion

Marcel Schwob ou Les Vies imaginaire (Cherche-midi) de Syvain Goudemare, éditeur et libraire épatant, 9 rue du Cardinal Lemoine, 75005, Paris, rue où vécut ce lecteur, vicieux impuni Valery Larbaud.